Fête des Pères

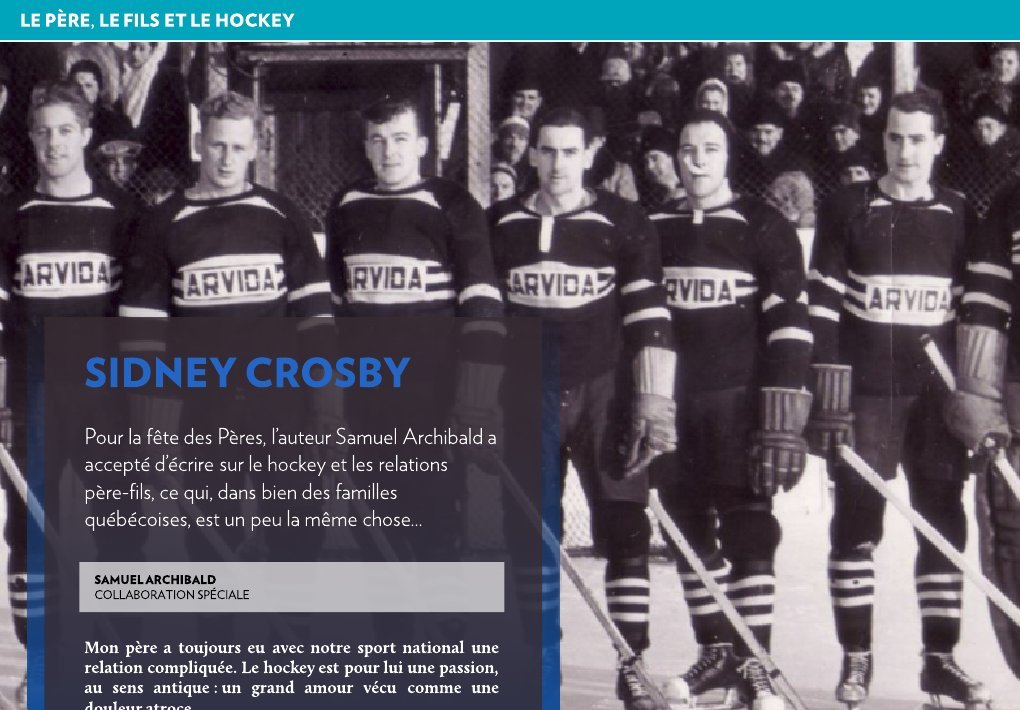

Sidney Crosby

Collaboration spéciale

Mon père a toujours eu avec notre sport national une relation compliquée. Le hockey est pour lui une passion, au sens antique : un grand amour vécu comme une douleur atroce.

Ç’a commencé dès son plus jeune âge, où il lui fallait traîner sa poche sur ses épaules et endurer la morsure du froid sur cinq kilomètres pour aller jouer au Foyer des loisirs. Ç’a continué au camp d’entraînement des Remparts de Québec, où une solide mise en échec, administrée selon la légende familiale par le Démon blond lui-même, lui a sonné les cloches et cassé le nez pour la sixième fois, mettant fin à son rêve d’une carrière dans les grandes ligues. Ça s’est abîmé à jamais, on aurait dit, quand les Saguenéens de Chicoutimi, dont il était le directeur gérant en 1991, ont perdu en demi-finale de la Coupe Memorial contre Drummondville, après une saison de rêve. Ça n’a pas arrêté de mourir durant 15 ans, à mesure que le hockey professionnel s’est enlaidi et que la sainte Flanelle est devenue un triste torchon.

L’amour qu’a mon père pour le hockey est un phénix qui renaît constamment de ses cendres. Le dernier a avoir soufflé sur les braises, c’est Sidney Crosby. Quand le joueur de Cole Harbour est apparu sur la scène sportive, mon père a recommencé à regarder le hockey avec les yeux pétillants. Il en parlait constamment. Sid the Kid par ci, Sid the Kid par là. Aux Jeux olympiques de 2010, quand Crosby a compté son but en prolongation, mon père m’a appelé, excité comme une puce, et, en couvrant son idole d’éloges, il a laissé échapper cette bombe :

« Sidney Crosby, c’est comme le fils que j’ai jamais eu. » Je sais que plusieurs auraient trouvé ça blessant. Moi, j’ai répondu : « Je comprends ce que tu veux dire, Pops. »

Mon père ne nous a pas forcés à jouer au hockey, mon frère et moi. Très impliqué dans les sports amateurs au moment de notre naissance, il avait senti qu’il y avait quelque chose de pourri au royaume de la Zamboni. Quand il m’amenait avec lui voir les bantams parce qu’un de ses amis du midget ou du junior lui avait demandé de jouer les dépisteurs, il piquait des saintes colères en voyant qu’on apprenait aux jeunes de 14 ans à jouer la trappe. Il était effondré, aussi, de voir l’attitude des parents dans les estrades.

Une fois, il m’a dit :

« Bande de mongols. C’est à cause de ça que je vous ai pas fait jouer, ton frère pis toi. »

N’empêche qu’une partie de lui aurait bien voulu qu’on un peu. Dans un vieux scrapbook que je regarde de temps en temps, il y a une coupure du journal , qui date de la naissance de mon frère David. On y écrit que mon père vient d’avoir un deuxième fils et « qu’il y a fort à parier que ces garçons seront bientôt des étoiles du hockey régional, voire national ».

Bien sûr, ce n’est pas ça qui s’est passé. Mon frère et moi sommes des garçons de l’été. On préfère la balle. Et moi, j’étais plutôt un serpent à lunettes, pas tellement doué dans les sports. Mon frère était meilleur, mais il avait surtout l’esprit ingénieux d’un garçon manuel, du genre à démonter et à remonter des affaires juste pour comprendre comment ça marche. L’adolescence est tombée sur nous comme la nuit noire, sans qu’on ne soit jamais devenus de gros joueurs, sauf de hockey-bottines. Et c’est comme ça que notre sport national a brisé le cœur de mon père une fois de plus.

Quand j’ai eu 17 ans, juste avant Noël et un peu avant les inscriptions au cégep, mon père m’a amené au Georges Steakhouse pour discuter de mon avenir. Il nous a commandé chacun un scotch avant de manger, pour bien marquer que c’était une discussion entre hommes. On a tourné un peu autour du pot, puis mon père a demandé :

« Pis, as-tu décidé de ce que tu allais faire dans la vie ? » J’ai dit oui. Il a demandé :

« T’en vas-tu en science pure ou bedon en gestion ? » J’ai avalé mon St-Léger bien lentement. Rendu là, bien entendu, mon père avait compris que je ne serais pas ailier gauche pour les Oilers d’Edmonton ou quart-arrière avec les Packers de Green Bay. En tant que fils d’ouvrier de l’Alcan qui avait travaillé fort pour envoyer ses enfants à l’université, il espérait cependant que j’accède par les études à des postes importants, que je sois médecin ou que je brasse du d’une façon ou d’une autre. Pour les enfants de la classe ouvrière, il n’y a rien de pire que d’être pauvre.

Moi, j’avais autre chose en tête : « Ni l’un ni l’autre, papa. Je veux devenir écrivain. »

Il s’est étouffé dans sa boucane. J’aurais dit que j’étais gai que ça aurait été à peu près la même affaire. Il s’est ressaisi avant de demander :

« Y a-tu de l’argent à faire là-dedans ? »

« Pas ben ben. Mais je pourrais peut-être enseigner. »

« Y a plus d’argent à faire là ? »

« Non, mais au moins, c’est une vraie job. » Mon père n’avait pas l’air convaincu. Il s’est allumé une Rothman’s. On avait le droit de fumer dans les restaurants, dans ce temps-là, et mon père fumait autant que Don Draper. Il l’a pratiquement fumée au complet avant de redire un mot. Juste à voir son air avant de reparler, j’ai su qu’il me préparait un à la Marc Gagnon :

« Si c’est ça que tu veux faire, être écrivain, moi je dirai pu jamais un mot là-dessus après ce soir. Fais ce que tu veux. Mais va falloir que tu me promettes une affaire : peu importe ce que tu décides de faire, il faut que tu sois le meilleur. On se comprend-tu ? LE MEILLEUR. »

J’ai bien essayé de lui expliquer que « le meilleur », en littérature, ça ne veut pas dire grand-chose. Il n’a rien voulu entendre. Ça fait que j’ai promis.

Si vous croisez mon père, cette année, au Saguenay ou à Montréal, où il sera pour voir ses petites-filles, ça se peut qu’il vous raconte cette histoire-là. Ça m’embarrasse énormément, parce que, depuis que j’ai sorti mon livre et commencé à aller un peu partout pour en parler et à gagner des prix avec, mon père termine toujours l’anecdote en ajoutant :

« Comprenez-vous : je lui ai fait promettre d’être le meilleur. Astheure, c’est lui le meilleur. »

La honte. Il la raconte comme ça au client de ma belle-mère au salon de coiffure, il la raconte comme ça au gars à la Brasserie d’Arvida, il l’a racontée au maire, aux parents de mes amis et à d’anciens professeurs croisés à l’épicerie, il l’a racontée comme ça devant au moins 20 personnes durant le Salon du livre du Saguenay en septembre, à côté de moi, qui étais rouge comme une tomate.

J’ai beau lui expliquer qu’en littérature, ça n’existe pas les marqueurs de 50 buts, et que, même si c’était le cas, je ne serais rien d’autre qu’un espoir dans les mineures, mon père n’en démord pas :

« C’est toi le meilleur, j’ai dit. »

Pour la fête des Pères, cette année, j’ai décidé de le laisser faire. En vieillissant, je me rends compte qu’un père offre un immense cadeau à son fils quand il oublie ses propres rêves et l’encourage à vivre sa vie à lui. Le moins que je puisse faire pour le mien, c’est de le laisser se faire accroire que je suis Sidney Crosby.